建陽建本雕版印刷技藝:刀走龍蛇 書香致遠

| 2020-07-30 09:48:42??來源:東南網 責任編輯:王俊杰 我來說兩句 |

分享到:

|

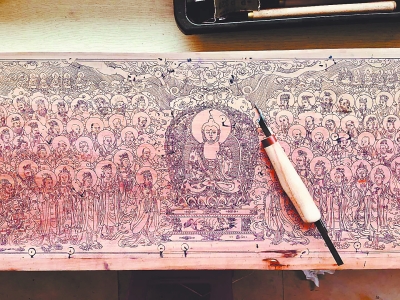

李國平正在刻制的《清乾隆大藏經卷首圖》(局部)。受訪者供圖 東南網訊(記者 陳艷 通訊員 鄧雪) 7月23日,南平市建陽區召開建本研究保護研討會,與會者熱烈交流如何讓建本雕版印刷技藝得到更好的傳承、發展并走向大眾。會上,建本雕版印刷技藝傳承人李國平的《金剛般若波羅蜜經》仿刻作品引起了大家的濃厚興趣…… 翻開歷史,以建本為代表的福建刻本,是我國宋代以來最重要的古籍圖書品種之一。如今,面對亟待保護的傳統手藝,建陽的建本匠人們正在思考如何通過創新與衍生,讓建本文化煥發更強的活力。 重拾遺落的文化珍寶 建陽的雕版印刷業始于五代,其中,建陽書坊在宋代享有“圖書之府”的美譽,是全國三大雕版印書中心之一,刊印之書稱作“麻沙本”,又叫“建本”,與“浙本”“蜀本”齊名。當時,閩北文教興盛,民間文化教育氛圍濃厚。以朱熹為代表的學者型私家刻書活動,豐富了建本刻書的內容與內涵。南宋時閩學興盛,也促進了建陽印刷業的進一步發展。 及至明代,僅在書坊一地,有名可考的書坊達三百余家。那時,建陽刻印的通俗講史小說、農桑醫算類書籍暢銷全國,刻印量達全國“十之五六”。 “建本分官刻、私刻和坊刻,其中又以私刻、坊刻為主,受市場經濟的驅動明顯。”李國平解釋道,“坊間的書商們為獲取利益的最大化,在書本刻印、排版方面都進行創新。” 比如,建本首開先河,將正文與注疏刻在一起,大字刻正文,下刻小字為注釋,往往分兩小行與正文大字平行,上下對照方便閱讀;還首創上圖下文形式的書籍,又叫“全相”,即書中繪有人物繡像,與現代的連環畫相似。為搶占市場,書商們還編印符合大眾口味的圖書。 |

相關閱讀: