新四軍老戰士董子卿的“紅色記憶”

| 2021-05-28 16:00:24??來源:今日建陽 責任編輯:肖練冰 我來說兩句 |

分享到:

|

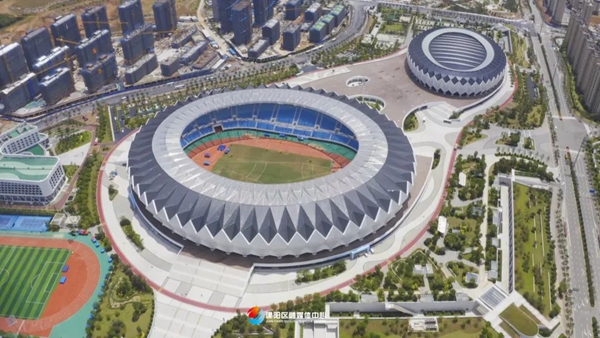

董子卿出生于1922年,江蘇贛榆縣人,1942年入伍,1944年加入中國共產黨,同年加入新四軍,在蘇北軍區糧食供給站工作,負責管理糧食。“兵馬未動糧草先行”,當時董子卿肩上的擔子并不輕松。 “管糧食的工作任務很重。一方面上老百姓家、上村干部家湊糧食;一方面還要炊事員做好了,送給戰士們吃。我們一般是做饅頭,送飯就用扁擔挑著,送到前線戰壕里面。敵人很狡猾,轟炸時會針對后方補給的地方集中火力,我們只能晚上做飯,天一亮就把飯送到部隊去。”董子卿老人對那段歷史記憶猶新。抗戰期間,條件艱苦、糧食匱乏,這讓老人非常感慨。“每人僅僅三個饅頭,中午吃一個、晚上吃一個、第二天早上一個,還有一罐開水,就沒了。” 抗戰結束后,董子卿被編入華東野戰軍第25軍73師217團警衛連任文書,隨軍南下,到福建之前參加了多次戰役。在淮海戰役中立下四等功,在渡江戰役中立下三等功。 說起渡江戰役,董子卿老人很興奮,他滔滔不絕地對我們說起了當年的故事。為了支援大軍渡江,駐軍在村上找房子住,將老百姓房子詳細劃分為住宿、飲食、倉庫等場所。他還記得,當時村里的房子基本上都騰出來了,每間房子都貼上方便戰士辨認的標記。解放軍對老百姓非常好,不拿老百姓一針一線,老百姓給戰士送飯,給戰馬喂草,部隊都給錢和糧票。正是由于解放軍的這些親民愛民之舉,極大地贏得了民心。沿江一帶的老百姓都積極支援前線,他們主動將自家的漁船貢獻出來并親自擔任船工,有時候船只不夠,百姓們還主動將家里的木板貢獻出來,做成簡易的船只,同時積極為解放軍介紹長江行船的經驗和方法,主動教導戰士練習游泳、劃船等技能。敵人在江南,我們從江北劃船過去,天上有飛機、地面有炮火、江面還有轟炸,有的戰友受傷了,有的戰友犧牲了,有的雖然躲過炮火,卻被炸翻的船給壓死了……“只有會游泳的游過來,我們的船上原來有50個人,只游過來5個人,我是其中一個。”董子卿顫巍巍地說。 1953年轉業后,董子卿先后到漳州、龍巖等地工作,1978年到建陽蓄電池廠工作,直至離休。董子卿對建陽這片土地的感情十分深厚,如今已經98歲的董子卿身子骨還算硬朗,每當知道建陽哪里有了新變化,他就一定會去看一看。“近來,我去了三次考亭,那邊的建設真好啊,記得剛剛到建陽的時候,這邊公路也不通,西門路只有一點點寬,手推車能過,汽車就過不了。”談到建陽的變化,老人的聲音都不自覺提高了許多:“建陽發展得如此快,我活了九十多歲了,在我的記憶里建陽是最好的城市!”(邱晨靜) |

相關閱讀: