遺失的文明——古茶道上的后畬村

| 2015-06-24 09:46:12??來源:建陽新聞網 責任編輯:施柳清 我來說兩句 |

分享到:

|

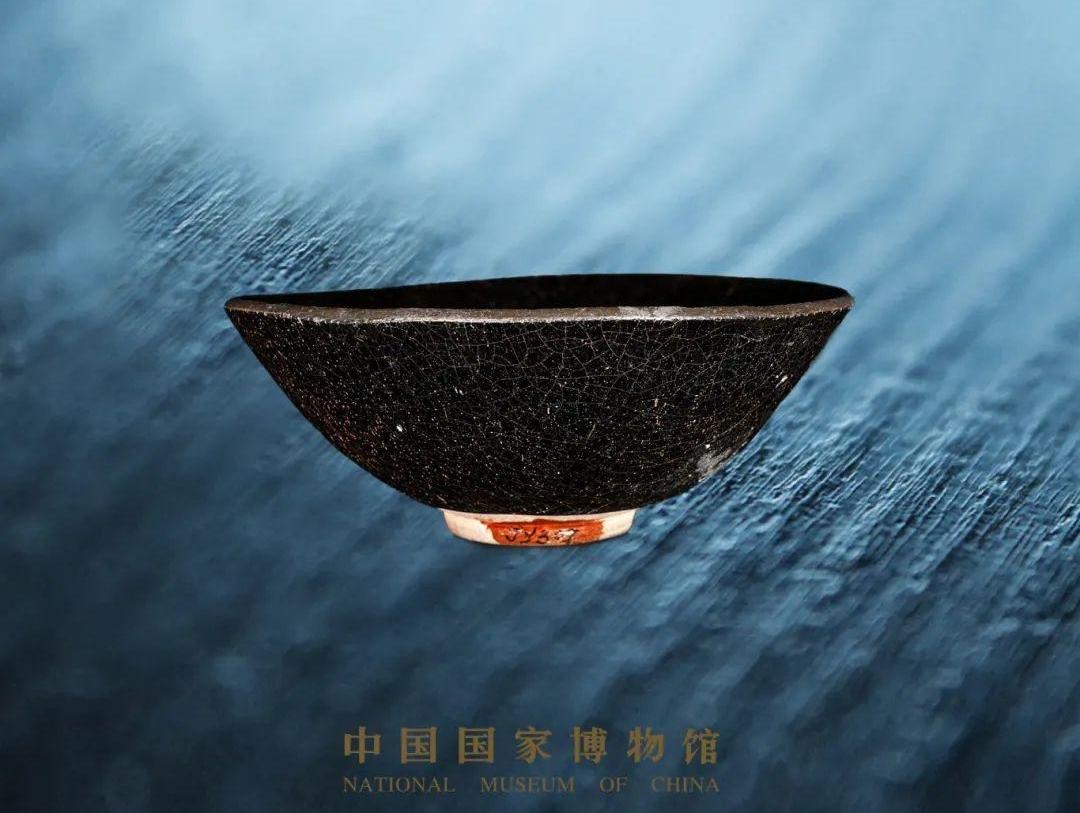

沿著建陽北部芹溪逆流而上,臨近溪源處,有一座群山環(huán)抱的小村落——后畬。該村乍眼望去一片荒涼,人口稀少,并沒有特別之處。然而,走近村子你會發(fā)現(xiàn),村里至今仍保留了許多幢明清時期的古屋建筑,各屋之間道路縱橫交錯,仿若一座迷宮。在村頭,有一座規(guī)模龐大的周氏“愛蓮堂”古祠遺址,占地面積約五畝,建筑面積根據推算達兩千多平方米,現(xiàn)僅存有“理學淵源”這座十分有歷史價值的古祠牌坊,此古祠規(guī)模在閩北首屈一指。在后畬繁盛時期建有兩座大戲臺,村里有自己的戲曲班子,據后畬周氏家譜記載,小小的后畬在清朝有一百零七人有功名,在民國時期,各界名人數不勝數,實屬罕見。以上這些足以印證這里曾有過輝煌和深厚的歷史文化底蘊。 后畬在南宋景定元年(1260)稱三衢里,在這之前該村無考證,民國17年(1928年)改后畬鄉(xiāng);新中國成立后屬將口管轄,1961年歸崇雒公社管轄;1984年復置鄉(xiāng)鎮(zhèn)制后改設后畬村,屬崇雒鄉(xiāng)管轄。后畬現(xiàn)有九成為周姓居民,據說在明清之前這里居住的并非周姓。相傳:唐朝末年,黃巢起義失敗,他的第三子敗退到了此地,改姓“丁”,在此隱姓埋名,繁衍后代,后畬至今乃流傳著一句話:“我是黃巢第三子,父親落難改姓丁”。后來又有徐姓遷入。可見該村的形成可追溯到唐代。周姓起初是在明中期從五夫根竹洋遷移至后畬的歷壙村,到了周敦頤第二十三世孫周普懷見后畬水土肥沃,又有洪山為屏障,是塊宜耕、宜居的風水寶地,故從歷壙遷居到此。周氏族人勤勞智慧不斷發(fā)展壯大,而丁、徐兩姓,漸漸衰退,逐步遷出后畬,分散到周邊的其他村落,現(xiàn)右巨村大部分都是丁姓的居民。可見,后畬繁華的過往主要是由周敦頤這支周氏后裔創(chuàng)造的。 可那些遺失的文明周氏先人們又是如何創(chuàng)造的呢?這里曾有一條古茶道通往外界。武夷山巖茶從崇安赤石出發(fā),途經建陽后畬——水吉——建甌銷往福州、泉州、廣州等東南沿海各地直至東南亞各國。后畬地理位置優(yōu)越,地處崇安、浦城、水吉三縣之交,無疑是這條古茶道上的必經之地及重要的樞紐。 在古代茶葉、瓷器、絲綢是中國對外貿易的主要出口商品,而我們福建以茶葉出口為主,到了清朝康乾盛世時期,茶葉出口空前發(fā)展。武夷山巖茶享譽世界,茶的種植面積及產量規(guī)模均超過當今,武夷山種植的茶根本滿足不了需求,因此茶的種植地輻射至閩北大部份地區(qū),當時建陽北部、水吉、浦城、松溪、政和等地產的茶品質上乘可與武夷山巖茶相媲美,受到各地茶商的青睞,而這些茶都以“武夷山巖茶”這一品牌統(tǒng)一對外銷售。在古代交通閉塞,交通工具又十分落后,大部份都靠人力運輸。武夷山巖茶從崇安赤石出發(fā)到后畬的行程剛好是一天,茶商們不得不在此留宿,后畬成了茶商們的驛站。另據當年的挑夫說,他們挑的茶葉只要翻過后畬的楮嶺崗茶就變香了,就成了名副其實的武夷山巖茶了,因此其它產區(qū)“武夷巖茶”紛紛翻山越嶺云集到了這里,后畬不僅成了驛站,還是各路茶葉的集散地。 古茶道推動了當時后畬茶貿易的發(fā)展,同時搞活了商品市場。不僅后畬,周邊地區(qū)的農產品、山貨、土特產及民間手工藝品都集中到此交易,后畬成了一個大集市,形成了逢農歷“五、十”日的墟場,每逢墟場,后畬人山人海熱鬧非凡。回龍、馬嵐、浦城石陂的山貨(椮油、桐油、生鐵、錐粟、楊梅);竹制品(草鞋、斗笠、竹絲、黃紙等)特別是后畬人做的斗笠遠近聞名,供不應求;五夫、回潭、東田等地的大米,水吉縣缺米,到了墟場日,水吉就有上百號人前來后畬買米;建陽縣城、城南、城西的大批商販前來買黃紙、竹絲、斗笠、草鞋、錐粟、椮油、桐油等商品。小小的后畬商鋪、客棧林立,飯店都開到楮嶺崗上,為了滿足廣東等各地滯留客商的需求,鄰村的嶺源村成了休閑娛樂村,另后畬村搭建了兩座大戲臺通宵達旦演出,后畬成了不夜城,日夜歌舞升平。不僅如此,后畬人根據當地的民俗、民風與茶文化相結合創(chuàng)作了一臺歌舞劇《采茶燈舞》頗具地方特色,倍受各地客商的喜愛,該劇流傳至今是十分寶貴的地方民俗文藝。 這條古茶道給后畬人帶來了翻天覆地的變化,不僅促進了當地經濟的繁榮,為后畬周氏家族積累了巨大的經濟財富,同時也增進了當地文化與外界文化的交流與融合。周家子孫增長了見識,開拓了視野,他們沿著古茶道走出了山野,走南闖北,有的成為商賈富甲一方,有的走入仕途,功成名就。周氏族人為了能光宗耀祖,讓周氏“愛蓮堂”這一脈世代延綿下去,修建了祠堂,撰寫了家譜,訂立了族規(guī)、族禁,設立《祭田》給以獎學扶貧。有考取功名的依據學歷的高低給予一筆可觀的獎學金,有天災人禍的給予救濟,當時周家人沒有出過一個流落街頭的乞丐。無論家境貧富,都有書可讀,有飯吃,家庭困難的子女均可免費進書館學習。小小的后畬在清朝就有一百零七人考取了功名,生員滿街行 ,同一代人中有二十多名生員,還有歲進士、舉人、附貢生(僅次于舉人)、拔貢,另有十多人在清政府任要職。到民國時期有教授、博士、院士,有縣、省、廳級官員,有少校、上校、中將等軍官,有政治家、企業(yè)家、藝術家、教育家,可謂人才輩出,舉不勝舉(附后),后畬村成了功名村、官員村,成了建陽的名村。周家子孫在經濟、文化、政治各方面都有所成就,可單憑那些族規(guī)、家訓很難做到,這應當和他們所崇尚的理學思想有關。首先他們的先祖是周敦頤,周敦頤上承孔孟、下啟朱程是理學思想的奠基人,他的思想流淌在每一位周氏后世子孫的血液里。其次,眾所周知,宋朝的理學家朱熹是我們閩北建陽人,他的長子朱野就安葬在后畬村附近的龍隱庵一側,朱熹曾頻繁在芹溪沿岸這一帶活動、講學,繼而形成了頗具影響力的芹溪文化,他當年就是沿著芹溪一路北上到后畬至武夷山五夫,將他的思想不斷傳播出去。后畬作為古茶道上的重要樞紐,過往的人來自四面八方,不僅是芹溪這一帶的商貿中心,也是文化交流中心,因此,后畬是他理學思想傳播的重要平臺,而周氏子孫勿庸置疑受理學思想影響是深遠的,從周氏祠牌坊上的“理學淵源”四個字,不難推斷出周家人思想與理學思想的交流與融合。 隨著現(xiàn)代交通的高速發(fā)展,原本繁忙嘈雜的青石板古茶道已悄無聲息,但它曾經為后畬創(chuàng)造的文明作出了不可磨滅的貢獻,隨著時代的變革,原本繁華的集貿小村鎮(zhèn)后畬已歸寂蕭條,但那些破敗的古屋建筑和空蕩殘存的古祠遺址及記憶中的采茶歌舞,足以作為這段文明的歷史見證,它們不會隨著時間的流逝而消失,它們將會成為我們閩北人心中一份珍貴的歷史文化遺產。 (周鐘) |

相關閱讀: